今回は高校野球の審判を長年務められている南国市在住の松岡豊さんにお願い致しました。

松岡さんは昭和44年(1969年)に入社。

当時は電話積滞があり、解消するための線路工事部門の業務から始まり、室戸局での保守、高知局

での地下設備の保守、松山勤務の後に民営化となり、その後はNTTインフラネット㈱でまさに電話

設備のインフラを守って来られました。

そして平成27年に退職されております。

以下本人談

◆高校野球

高知工業高校で野球部に所属。

3年生の最後の大会 夏の高知大会では外野手で出場したが準決勝で敗れ甲子園には届かなかっ

た。

◆電話局で軟式野球

室戸局ではチームの主力選手としてチームをまとめていた。

電電公社時代は県下の報話・統話局に野球チームがあって官公庁大会などを目指して勤務終了後

は練習に汗を流していたものだ。

◆審判へのきっかけ

職場の軟式野球チームの監督に勧められ仲間と共に高野連の審判講習会に参加したのがきっかけ

だった。

(1983年)講習は高校野球審判委員としての心構え、規則説明等の座学とジェスチャー、投球判

定及び実践練習等だった。

講習会後日に新規審判委員にとの要請があり自分に出来るかの不安もあったが、チームの仲間、

家族の後押しもあり、受諾することとした。

(1980年に審判協会から高校野球に特化した高知県高野連審判部が発足)

◆審判委員になる

1983年から2007年まで審判委員として大会参加。

又、その24年間で県内での審判講習会を40回近く、四国・全国審判講習を合わせて10回前後経

験した。

審判の視点でプレイをみると驚くことばかりだった。

各審判員にはそれぞれ役割があり、信頼に応えるため、あらゆるプレイに対処する動き、判定位

置が決まっている。

打球の行方を見定め、他の審判員の動きを確認しつつ常にベストの距離、角度を取り、必ず静止

してプレイを見、判定する、このプレイを待ち構える判定位置に早く入ることが正確な判定につ

ながる。

試合中いかなる状況が生じてもタイミングよく的確な裁定をくださなければならない。

何よりも謙虚で真摯な態度でプレイに向き合うことが大事。

野球規則の習熟は勿論のこと、又、審判員はいかなる条件下でも耐えうる体力と集中力が必要で

日頃の健康管理が重要である。

第61回秋季四国大会で審判長として挨拶する

◆審判長になる

1994年から審判幹事、2004から副審判委員長、そして2007年4月からは審判委員長を拝命し、

2021年3月まで14年間努めた。

審判委員時代からの県内の各大会、四国大会への参加、高野連各会議出席などに加え、大会運

営、審判講習会の主催、甲子園での春、夏の全国大会の高知県代表チームの試合立会などますま

す忙しくなった。

高校野球大会のためにほとんどの年休を消化するが、職場、家族の理解、協力があってのことと

深く感謝している。

◆高野連の表彰を受ける

一昨年(2023)の6月には5年ごとに地方大会に尽力されたとして表彰する都道府県功労賞に選

ばれた。

6月27日の朝日新聞に写真付きで紹介され素直にうれしかった。

◆ふり返り

審判委員長は2021年の3月まで務めた。

記憶に残る試合は球審をした79年の明徳義塾と高知商業の夏の甲子園をかけた決勝戦など。

特にこの試合は選手権大会の決勝の球審に初めて指名された試合で前日は不安と緊張で中々寝付

かれなかった。

試合は明徳の左腕寺本と兄弟バッテリーで話題の高知商業藤川球児の投手戦となり両チーム無得

点で迎えた8回裏、兄の藤川順がチーム2本目の安打となるホームランを打ち、これが決勝点とな

った。

1点を争う緊迫した試合で一球一球の重みを痛感した1時間44分であった。

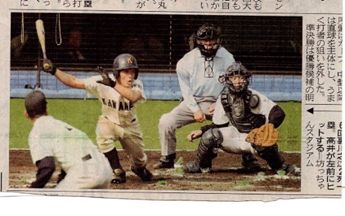

完成してまだ新しい松山の坊ちゃんスタジアムでの球審(鳴門工×川之江)も愛媛新聞の写真を

見て、ああこの頃から球審のプロテクターはインサイドになったなあと思い出した。

(上の写真には黒いプロテクターが見える)

左 8回高知商業捕手藤川順のホームラン 球審松岡 春野球場

右 秋季四国大会鳴門?川之江で主審を務める 2001年坊ちゃんスタジアム

◆今後の抱負・趣味

審判委員としては年齢、体力的に今までのように現場に立てないが、連盟の顧問として大会運

営、新規審判員育成に尽力したい。

趣味は特段これといったものはない。

何かしたいものを探さないといかんと思いゆう。

(取材を終えて)

ゴンちゃん(松岡さんの愛称)近くの喫茶店でコーヒーを注文し 懐かしい昔話をまぜなが

ら、高校野球の審判の話を聞きました。

野球はプロも高校野球も観るが、審判となると全く自分は出来ん。

講習会から入門と言うが、ボランティア精神だけではとてもできない。

野球が好きで「高校野球に恩返し」と言う言葉には真実を感じます。

すでに後輩も育てている事でしょう。

身体を大事にして高知の高校野球を発展させてください。

(取材 邑田)